記事内に広告(PRなど)を含む場合があります。

- 健康のためにりんご酢を作りたい

- 林檎が余っているので、大量消費したい

そんな方のために、この記事では簡単に作れるりんご酢の作り方をご紹介します。

材料は「水」と「林檎」だけですから、簡単にりんご酢が作れます。

りんご酢を初めて作る方でも分かりやすいように、写真付きで手順を載せていますので、ぜひ参考にしてください。

りんご酢づくりで用意するもの

まずは、りんご酢に必要な材料を確認しておきましょう。

用意するものは、水・りんご・保存瓶の3つです。

| 材料・道具 | 分量 |

|---|---|

| 林檎(水洗いしていない) | お好きな量 |

| 水 | りんごが浸るくらいの量 |

| 保存瓶 |

りんご酢を作るために必要な材料は、林檎と水だけです。

りんごの品種には決まりがなく、どんな林檎でもりんご酢を作れます。

今回は、2リットルの保存瓶を使用していますが、保存瓶はお好きなサイズでOKです。

りんご2個分で、約1.5リットルのりんご酢が作れます!

【写真付き】りんご酢の作り方をわかりやすく解説

ここからは、りんご酢の作り方を写真付きでご紹介します。

手順の流れは以下の通りです。

りんご酢の作り方

- 1日目:林檎を切って水に浸す

- 1ヶ月まで:3日おきに瓶を揺する

- 2ヶ月:1週間おきに瓶を揺する

- 3ヶ月:林檎の実を取る

- 3~6ヶ月:放置する

- 6ヶ月:熱して発酵を止めれば完成

主な作業は、3ヶ月目の林檎の実を取り出すことと、6ヶ月目の発酵を止める作業のみです。

その他の期間は、保存瓶をゆするか放置する期間ですので、意外にも簡単に作れることが分かります。

詳しくは次の章から写真付きでご紹介します。

それでは、見ていきましょう。

林檎の表面についている「酵母菌」を使って発酵させていきます。そのため、林檎は水洗いせず、キッチンペーパーで軽く拭きます。

林檎の表面についている「酵母菌」を使って発酵させるため、林檎は水洗いはしないでくださいね!

もしも「農薬が気になる」「目立った汚れがある」と、林檎を水洗いしたい場合があるかもしれません。

そんな時は、林檎をごしごしと洗うのではなく、さっと軽く洗い流す程度にして水洗いしてください。

皮を残したまま林檎を小さくカットしていきましょう。

個人的には、林檎の種は取り除きます。この理由は、林檎の種には「アミグダリン」と呼ばれる毒性物質の青酸配糖体(シアン化水素)が含まれているためです。

少量であれば食べても問題ないですが、念のため取り除いておくと安心です。

カットした林檎を保存瓶に詰めていきます。

林檎が浸るくらいまで、水を加えます。保管の際は、直射日光の当たらない冷暗所に置きましょう。

初日の作業は、これで完了です!

【注意】保存瓶の蓋は少しゆるめておく

りんご酢の発酵が進むと、保存瓶が爆発する恐れがあります。

りんご酢が完成するまでは、保存瓶の蓋は軽く閉めて、緩めておきましょう。

初めの1ヶ月は、3日おきに保存瓶をゆすります。

最初の1ヶ月間は、りんご酢を入れた保存瓶を3日置きに揺するだけです。

定期的に揺することで、林檎の発酵を促す効果があります。

2ヶ月目は、最初よりも間隔を空けて、1週間おきに保存瓶をゆすります。

もしも「りんご酢を揺するのを忘れてしまった!」という時でも、心配は要りません。

ずぼらな私は、ほとんど放置していましたが、最後には立派なりんご酢が完成しました。

忙しい方や、毎週揺するのを忘れてしまいそうなは、気づいたら揺るくらいでOKですから、無理せず作られてみてください。

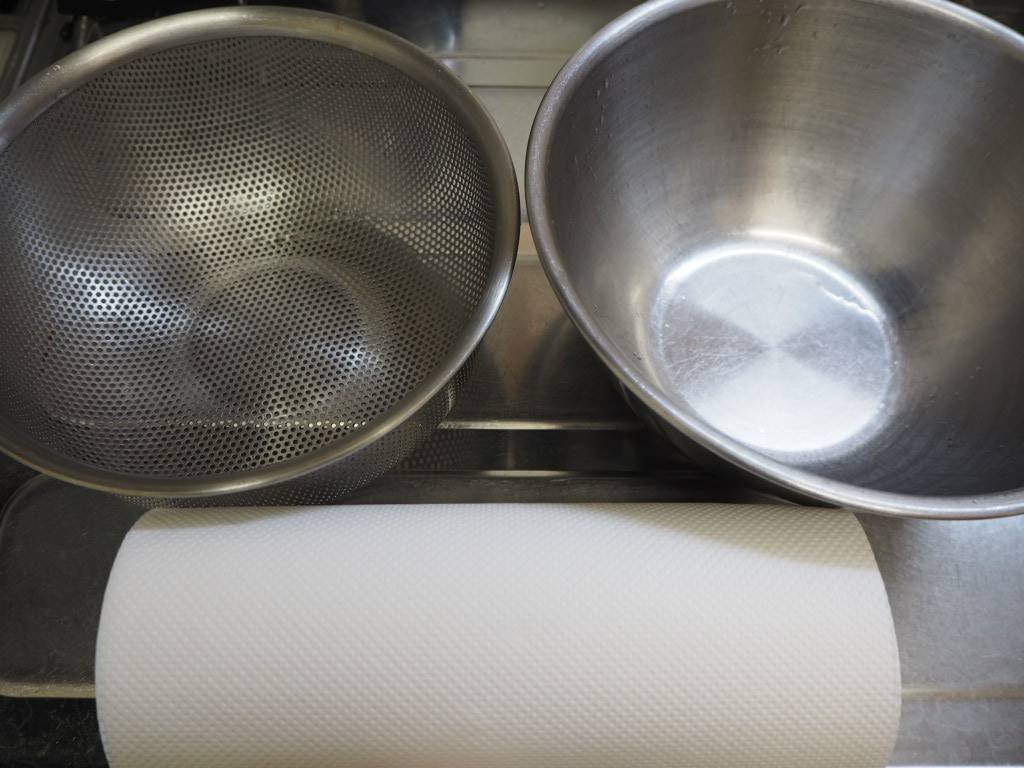

ここで用意するのは、ボウル、ザル、キッチンペーパーの3つです。

ボウル→ザル→キッチンペーパーの順に重ねて、りんご酢を上から慎重に流していきましょう。

「キッチンペーパーで漉すのに時間がかかる」という時は、キッチンペーパーを使わずに、目の細かいザルだけで漉してもOKです。

りんご酢を漉し終えたら、再び保存瓶に中身を戻します。

【捨てないで!余った林檎のカスは料理に使える】

取り出したりんごの残りカスは料理に使えますので、捨てずに取っておきましょう。

ただ、3ヶ月目の林檎の残りカスは苦みが強いため、6ヶ月経過した林檎を使うのがポイントです。

しっかり発酵した6ヶ月目の林檎の残りカスは、そのまま食べても美味しい上、まろやかで深みのある味に変わります。

余ったリンゴの活用レシピは、こちらの記事でご紹介していますので、あわせてご覧ください。

りんご酢の余った実・残りカスを使ったアレンジレシピ5選

りんご酢の余った実・残りカスを使ったアレンジレシピ5選 この後は、6ヶ月目になるまで放置をします。

まだ発酵は続いていますので、保存瓶は完全に閉めるのではなく、軽く蓋を開けておきましょう。

6ヶ月経過したら、りんご酢を火にかけて発酵を止めます。

りんご酢作りから6ヶ月が経過したら、りんご酢を鍋に入れて、熱していきます。

沸騰させない火加減で、約10~15分熱してください。

ここで火にかけることで、りんご酢の発酵を止め、保存期間を長くさせる効果が期待できます。

りんご酢を熱したら、再び保存瓶に戻せばりんご酢の完成です。

お疲れさまでした!!

りんご酢に合う品種!蜜たっぷりの美味しいりんごは・・・

りんごの品種問わず、りんご酢にすることができます。

しかし、色々な林檎で試した結果、個人的には蜜の多いりんごほどまろやかさが引き立つと感じています。

なかでも私のお気に入りは、山形県の高徳(こうとく)は蜜がたっぷり含まれており、

そのまま食べても美味しいですが、りんご酢との相性も抜群です。

美味しいりんご酢を作りたい方は、ご覧になってみてください。

まとめ

りんご酢は簡単に作ることが可能です。

材料は水と林檎だけなので、初めてりんご酢を作る方でも気軽に作れます。

りんご酢で余った林檎の残りカスは、料理に入れると隠し味として大活躍するので、ぜひ捨てずに取っておきましょう。

この記事が「りんご酢を簡単に作りたい!」という方の参考になれば嬉しいです。

りんご酢は簡単に作れますので、ぜひりんご酢作りにチャレンジしてみてくださいね。

▽あわせて読みたい!

【写真付き】りんごがリンゴ酢になるまでの過程を詳しく解説

【写真付き】りんごがリンゴ酢になるまでの過程を詳しく解説  りんごの皮を使ったアレンジレシピ!甘くて美味しい林檎のきんぴら

りんごの皮を使ったアレンジレシピ!甘くて美味しい林檎のきんぴら