記事内に広告(PRなど)を含む場合があります。

- 梅干し作りって難しそう

- 一から道具を揃えるのが大変そう

梅干しづくりで、このような悩みを感じていませんか?

実は、梅干しは家にあるもので簡単に作ることが可能です。

この記事では、梅干しを手軽に美味しく作る方法をご紹介します。

また、写真付きで手順を解説していますので、初めて梅干しを作る方でも分かりやすい解説となっています。

梅干しの壺も、梅干し専用のザルも不要ですので、道具を揃えるのが面倒な方もぜひ参考にしてくださいね。

目次 開く

家にあるもので簡単に作れる!梅干しの作り方

早速、ここからは梅干しの作り方をご紹介します。

材料は家にあるもので作ることができ、手順も簡単ですので、ぜひ参考にしてください。

用意するもの

梅干しづくりで用意するものはこちらです。

梅干しづくりで用意するもの

- 梅

- 塩

- 竹串、またはピンセット

- 保存瓶、またはジッパー付きの袋

- 竹製のザル、または竹製のすだれ

竹串はピンセットでも、保存瓶はジップロックなどの袋でも代用可能です。

梅を干すザルがないという場合は、お寿司を巻く時に使う竹製のすだれでも代用できます。

それでは作り方を写真付きで見ていきましょう。

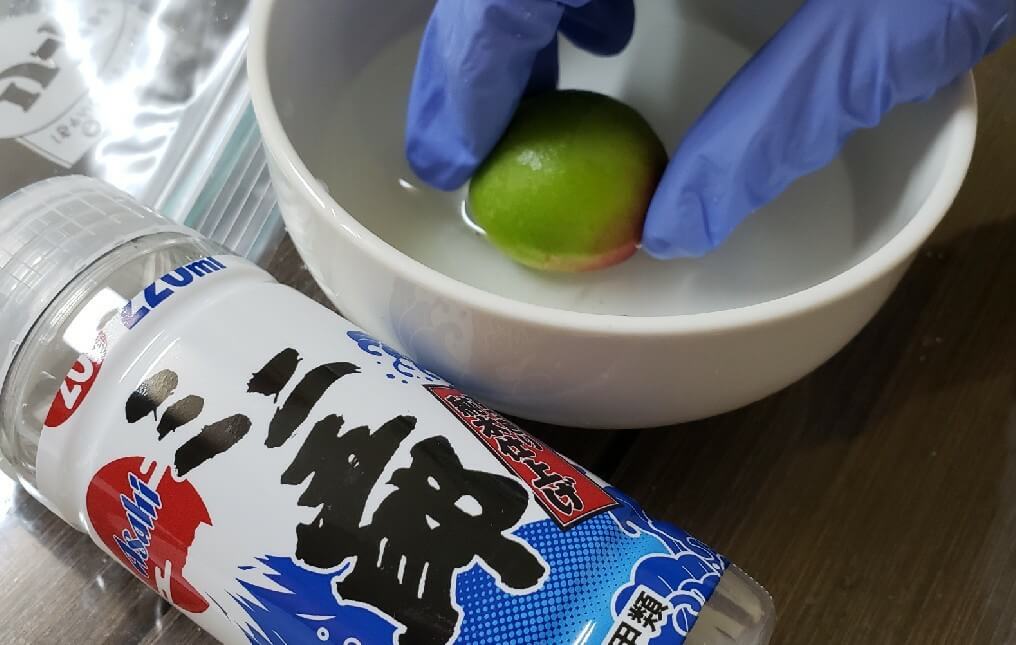

手順1.梅を水で洗う

まずは、梅を用意します。>>こちらから美味しい梅をお選びいただけます。

梅を用意したら、流水でやさしく洗い、表面の汚れを落としていきます。

この時に、梅を傷つけないように気を付けましょう。

傷が付くと、熟成させる過程でカビが生える原因となるので、丁寧に扱います。

梅に傷が付いている時は…

もし傷が付いている梅があれば、梅ペーストなどにアレンジするのも一つの手段です。

梅ペーストの作り方は、こちらの記事で解説していますので、気になる方は参考にしてくださいね。

【超簡単】梅ペーストの作り方&アレンジレシピ3選を写真付きで紹介

【超簡単】梅ペーストの作り方&アレンジレシピ3選を写真付きで紹介 手順2.あく抜きをする

梅を水にさらして、アクを抜きます。

アク抜きの時間は梅によって異なる!

梅のアク(灰汁)は、えぐみや苦み、渋みなどを感じる味です。

梅にはアクが含まれていますが、熟成度によって異なります。

| 梅の特徴 | アク抜きの時間 |

|---|---|

| 若くて新鮮な青梅 | 2~4時間 |

| 少し熟れた黄色みがかった梅 | アク抜き不要 |

| 完熟した黄色い梅 | アク抜き不要 |

青くてフレッシュな青梅(左)は長めに水にさらしますが、完熟した黄色い梅(右)はアク抜きは不要です。

完熟した梅を水にさらすと、腐敗する原因にもなるので注意が必要です。

梅の完熟の度合いによって、アク抜きの時間を調整してください。

手順2.優しく水分をふき取る

梅を水から取り出し、優しく表面の水分を拭いていきます。

梅に雑菌が付いてしまうと、梅干しを作る過程でカビが生えてしまうので、なるべく清潔なものを使用しましょう。

手順3.ヘタを取る

梅のヘタを竹串を使って抜いていきます。

梅のヘタが残っていると、固いのでガリっとした食感が口に残ってしまいます。

ヘタの周りには雑菌も多いので、可能な限り取り除いていきます。

ヘタが固くて取れない時は…

青くてフレッシュな梅になるほど、ヘタが固くて取れにくい傾向があります。

「竹串を使ってもヘタが取れない…」という時は、煮沸消毒をしたピンセットを使ってつまむのがおすすめです。

ぐるっと円を描くように回しながら引き抜くと、梅のヘタがポロっと取れます。

ただ、強く押し込むと梅を傷つける可能性があるので、十分に注意して使用してくださいね。

手順4.焼酎をまぶす

次は、梅の腐食を防ぎ、水の浸透度を高めるため、焼酎をまぶします。

一般的に「霧吹き」が使われますが、焼酎を入れたお皿に梅を漬ける方法でもOKです。

「霧吹きを用意するのが面倒」「霧吹きが無い…」という時は、お皿があれば簡単に行えますので、安心してください。

手順5.塩を交互に入れながら容器に詰めて

保存瓶を煮沸消毒して、清潔な状態にします。

塩→梅→塩→梅の順番に、交互になるように保存瓶の中に詰めていきます。

最後は、重石を乗せるのを忘れないでくださいね。

保存瓶の代わりに、ジップロックなどの保存袋を使ってもOK!

保存瓶をわざわざ購入しなくても、ジップロックやリードなどの保存袋でも梅干しを作れます。

梅の大きさにもよりますが、今回使用した青梅はSサイズの袋で約11個、Mサイズの袋で約20個入りました!

保存袋で作る時は、水分が漏れ出す可能性があるので、必ずお皿やボックスなどに乗せて保管してください。

ちなみに↑こちらのボックスは、100円均一のセリアで購入しました。

梅の入った容器は、直射日光の当たらない冷暗所で保管してくださいね。

手順6.はじめの1週間は、2日おきに揺する

はじめの1週間は、梅の熟成を早めるため、2日おきに動かします。

保存瓶の場合は、瓶を優しく揺すってください。

ジップロックなどの保存袋の場合は、前後をひっくり返したり、袋の位置を動かします。

手順7.1週間経過したら、赤しそを加える

一週間経過したら赤しそを加えて、梅に色と風味をつけていきます。

赤しその下処理は、こちらの手順で行います。

赤しそが無くても梅干しは作れる!

赤しそが無くても、梅干しは作れます。

赤しそを入れないと赤い色とシソの風味は付きませんが、必ずしも加える必要はありません。

もしも赤しそが無い場合は、シソなしで気軽に梅干づくりにチャレンジされてみてくださいね。

手順8.2~3週目は冷暗所で放置する

2週目から3週目は、放置するだけでOKです。

手順9.土用の丑の日に3日間天日干しする

天気予報を確認して晴れが続く3日間を狙って、天日干しを行います。

1日おきに梅の向きを変えて、全体が乾燥するように動かしましょう。

梅を干す時はこちらの竹で作られた専用のザルがおすすめです。

もし梅干しを干す専用のザルが無い場合は、卵焼きや手巻き寿司を作る時に使う竹製のすだれでも代用可能です。(※すだれに梅の色が付いてしまうので、その点ご注意ください。)

お皿などの上に竹製のすだれを乗せれば、直接地面に付くことなく天日干しを行えます。

土用の丑の日に干さなくても問題ない

土用の丑の日は、その年によって異なりますが、7月19日~8月7日に当たることが多いと言われています。

ただ、必ずしも土用の丑の日に合わせて梅を干す必要はありません。

梅を干す量が多い場合は期間が長引くこともありますが、一般的に7月下旬から8月上旬を目安に、梅を干す作業を行います。

手順10.梅干しの保存はジップロックでもOK

梅干しを保存する時は、保存瓶だけでなく、ジップロックなどの食用の保存袋でも代用できます。

ジップロックなどの保存袋に入れて保管する時は、水分が出てくる可能性があるので、必ず容器に入れましょう。

梅をお探しの方は、こちらから美味しい梅をお選びいただけます。

まとめ

この記事では、初めての方でも簡単に作れる梅干しの作り方をご紹介しました。

梅干し作りのために道具を用意する必要はなく、身近なもので代用できるのも嬉しいポイント。

代用品の選び方なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

これから梅干しを作る方が、少しでも「簡単にできそう!」と感じていただけると嬉しいです。

▽こちらもおすすめ

【超簡単】梅ペーストの作り方&アレンジレシピ3選を写真付きで紹介

【超簡単】梅ペーストの作り方&アレンジレシピ3選を写真付きで紹介  材料はりんごと水だけ!写真付きでりんご酢の作り方をわかりやすくご紹介

材料はりんごと水だけ!写真付きでりんご酢の作り方をわかりやすくご紹介  夕顔を大量消費!わたから皮までムダなく使う夕顔のレシピ11選

夕顔を大量消費!わたから皮までムダなく使う夕顔のレシピ11選